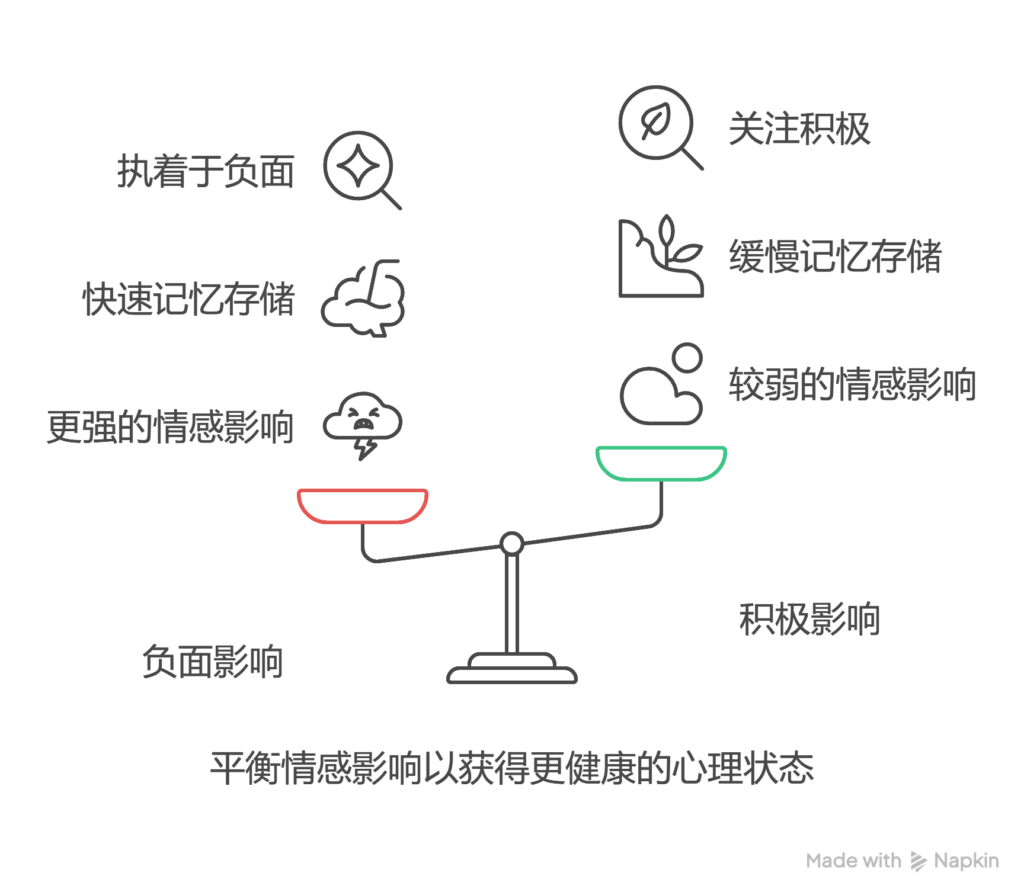

人们往往容许周围的负面因素在思维上产生不成比例的影响。当我们生活中遭遇低潮时,负面情绪会比中立或积极因素更显著地影响我们的心理状态和思维过程。一旦负面情绪拉响警报,不良事件和经历就会迅速存储在记忆中,而积极事件和经历则通常需要在意识中保持十几秒钟或更长时间,才能从短期记忆缓冲区转移到长期存储中。这种负面偏见的影响可以扭曲我们的感知,使我们更容易记住和关注不良事件,而忽略或忘记积极的经历。这种心理倾向可能会在我们的日常生活中产生严重的影响,影响我们的情绪、决策和行为反应。要克服这种负面偏见,我们需要培养积极的心态和情绪管理技能,学会从中立和积极的角度看待事物,并让积极的经历和情绪占据我们的注意力,以建立更加健康和平衡的心理状态

这个故事发生在一个繁忙的办公室里。一位名叫克里斯的员工从早晨开始就忙碌地处理着一系列紧急的工作任务。他披着办公室的灯光,专注地盯着电脑屏幕,手指飞快地在键盘上敲击着。时间飞快地过去,转眼间已经到了下午3点。就在这时,经理走进办公室。但就在他走近克里斯的办公桌时,突然间,克里斯的电脑屏幕黑屏了。经理惊讶地停下来,眼睛盯着黑屏的电脑,然后他注意到克里斯坐在那里,仿佛什么都没有发生一样。他皱起了眉头,开始怀疑克里斯的工作态度。

“克里斯,你怎么回事?电脑怎么了?”经理冷冷地问道。克里斯连忙解释说:“经理,我真的在努力工作,只是这个时候电脑出了点问题。”

然而,经理却不相信他的解释。他觉得克里斯在撒谎,故意偷懒。于是,他心生怀疑,开始认为克里斯是一个不认真对待工作的员工。然而,事实上,克里斯确实是一位勤奋努力的员工。他早上就开始忙碌地处理各种任务,一直到电脑出现故障之前,都在专心工作着。但不幸的是,正是这个时候出了状况,给了经理一个错误的印象。这个故事告诉我们,有时候外在的情况可能会误导人们对他人的看法。在评价别人时,我们应该多一些理解和耐心,不要轻易对别人下结论,以免造成不必要的误会和矛盾。这个概念应该被所有员工学会,以实现沟通的卓越性。在沟通过程中,我们必须更加同情和富有同情心,对处理消极偏见的选择词语和其他情绪有更多关注。

消极偏见的概念可以被员工用来预测客户可能提出的投诉。通过提前预测可能的投诉并给出良好的回应,组织可以实现更高的客户满意度。举个实际的例子,假设一个律师事务所的员工在与客户沟通时遇到了一些挑战。客户可能会抱怨服务费用过高,这是一种消极偏见。通过提前了解并体察到客户可能的担忧,员工可以采取积极主动的措施,比如提供详细的费用解释或者给予适当的折扣,以化解客户的不满情绪,增强客户对服务的信任度,从而提升整体的客户满意度。这种对消极偏见的敏感度和善于处理的能力,可以帮助员工更有效地沟通,更好地理解和回应客户的需求,进而提升组织的业务表现和客户关系。

群体效应: 借力打力

有一家在马来西亚家公司在市场上拥有强大的品牌影响力和广泛的客户群体。这家公司也是准备在上市。 然而,因为他们的产品被牵涉到宗教课题,这对公司的声誉和销售业绩造成了一定影响。公司可以采取积极的措施来应对这种消极偏见。首先,他们应该建立了一个专门的团队来监控和分析社交和消费者反馈。团队通过对投诉内容和情绪的分析。 针对这些发现,公司应该采取了多项措施。对于产品宗教敏感问题,他们应该立即进行严格的品质控制和改进措施,确保类似问题不再发生。

在应对消极偏见的过程中,公司还注重沟通的方式和语言。他们在回应消费者投诉时,需要采用更加倾听和理解的态度,以及积极解决问题的行动。通过这种积极的沟通方式,他们可以成功地改变了消费者的看法,并赢得了更多客户的信任和支持。最终,通过有效应对消极偏见并改善产品质量和服务水平,这家公司成功地重塑了其品牌形象,在竞争激烈的市场中取得了更大的成功和发展。

这种策略确实可以进一步改进。首先,那公司不应该只是道歉,而是必须承认错误已经犯了。公司高级管理层必须分析发生这种情况的所有可能角度。为什么会发生攻击,即使只有14件产品被发现存在”宗教敏感”问题。

在确定了根本原因后,CEO或业主应该知道如何应用先前文章中讨论的心理学基本原理,即”群体效应”。CEO在大众媒体上必须采取行动,需要非常生气和积极的表明他个人也无法接受发生的情。他自己应该加入公众批评自己的公司 (reverse psychology)。他甚至可以说,他将使用著名的伊斯兰牧师 (Ustaz) 来探讨方法来对付罪魁祸首。当客户看到这种情况时,他甚至可以将愤怒行为转变为对CEO的支持。因此,应用正确的心理技巧可以拯救业务。

这种方法可以通过以下步骤来实现:

- 承认加对公司情绪愤怒:公司应该在公开场合承认这事情已经发生,强调他们自己也非常愤怒不能托让。

- 群体效应:和其他消费者站同一条线。抗议公司的做法。

- 借力打力:CEO应该在媒体上公开表态,表明自己对公司的失误感到愤怒和失望,要用最严重的方法来找出罪魁祸首

- 逆反心理:CEO可以利用心理学原理中的”群体效应”,通过在公众场合表达对公司的不满和要求改进的态度,引导客户从愤怒转变为对公司的支持。

通过这些措施,公司可以更好地应对负面事件,重建客户信任,提升品牌形象,从而实现业务的持续发展和成功。

激化矛盾,捆绑他人利益

其实,还有另一招, “激化矛盾,捆绑他人利益”。这一招毕竟是”杀手上上策“!我先用个人体验来诉说一个故事来解释。在一个充满紧张气氛的日子,我遇到了一次让人哭笑不得的经历。那天,我正赶着去接孩子放学,却没想到,我的车路被一辆随意停放的车堵住了。我下车,急切地希望对方能移动车辆,却遭到了车主的嘲讽与不屑,他冷漠地说:“你自己看着办,技术不行就是你的问题,我可没空理你。”

我愣在那里,无奈之下回到车内,对妻子说:“要不咱们先不急,我去买两杯饮料回来?”妻子担忧地看着我:“这不是在添乱吗?”我却轻描淡写地笑着:“没关系,你想喝什么?”于是,我就去买饮料了。

不久,其他车主也遭遇了堵车的困境。他们纷纷向我的妻子抱怨:“你们怎么能这样任性,堵了路还去买饮料!”妻子尴尬地解释:“他马上就回来。”但这并没有缓解愤怒的气氛。当我带着饮料回到现场时,我指着那辆堵路的车说:“我也是受害者,我也在赶时间。”现场的气氛一下子紧张起来。一位女士怒不可遏,立刻拨打电话投诉。快,原本嚣张的车主被找了回来。面对众人的指责,他依旧不屑一顾,挑衅地说:“你们这是赶着去投胎吗?”这句话彻底点燃了众怒,他的嚣张态度让他成了众矢之的。

当矛盾顶死了,又没办法解决, 只能激化矛盾, 让别人来处理。就好像袜子风波,自己解决不了的矛盾,就想办法吧矛盾广大。 到时就有人出面解决问题。在处理看似无解的矛盾时,激化矛盾,让问题扩大化,以引起更多人的关注和介入,有时候成为了一种不得已而为之的策略。这种做法就像是袜子风波,当个人难以解决某个问题时,故意扩大问题的影响范围,使之成为公众关注的焦点,从而迫使相关方面出面解决。这样的策略虽然看似让问题复杂化,但实际上可能是寻找解决方案的一种方式。然后我们就隔岸观火,又可以达到自己想要的目的。

在复杂的社会互动中,当某个问题似乎无法通过常规方法解决时,故意激化矛盾,可能会促使更多利益相关者介入。这种做法的背后逻辑是,只有当问题影响到更多人的利益时,相关人士才会有动力参与解决问题。此时,问题不再是个人或少数人的事,而变成了一个集体关注的议题。尤其是当你的问题同时牵扯到他人的利益时,他们才会心甘情愿地帮你处理问题。然而,这种策略并非没有风险。它可能导致情况进一步恶化,甚至失控。因此,使用这种策略需要极大的谨慎和精确的判断力。一个经验不足的顾问可能会误判情况,反而加剧矛盾,而一个经验丰富、心理洞察力强的顾问,则可能通过精准操作,将问题引向积极的解决方向。

这就是为什么,在面对复杂的问题时,选择合适的顾问至关重要。一个有眼光、能够与真正有实力和经验的心理学顾问合作的人,可能会更有可能通过这种策略达到解决问题的目的。这不仅是一种策略的运用,更是对人性、社会动态的深刻理解和把握。所以,人类行为(Humanology)充分利用了,“关系 – Technical know-who” 和 “智慧- Technical know-how” 来解决问题。