在现代政治竞争中,选民行为的影响与操控已成为政治策略的重要组成部分。心理学中的“逆反心理”(Reactance)理论,为政治家提供了一种有效的工具,用以影响和操控选民的决策和行为。逆反心理指的是当个体感受到自身自由受到威胁或限制时,产生的一种反抗和恢复自由的心理状态。这一理论由心理学家杰克·布雷姆(Jack Brehm)提出,强调人们在面对限制时,倾向于采取行动以恢复被剥夺的自由。政治家们通过理解并巧妙运用逆反心理,能够在选举过程中施加更大的影响力,进而操控选民的行为。

逆反心理的理论基础

逆反心理的核心在于个体对自由的强烈渴望和对自由被限制的反抗。当人们感受到外部力量试图限制他们的选择或控制他们的行为时,会产生逆反心理,促使他们采取行动以恢复被剥夺的自由。这种反应不仅是对具体限制的反抗,是一种维护自我自主权的心理机制。在政治环境中,选民常常面临来自政党的各种信息和压力,逆反心理在此背景下显得尤为重要。

政治家利用逆反心理的策略

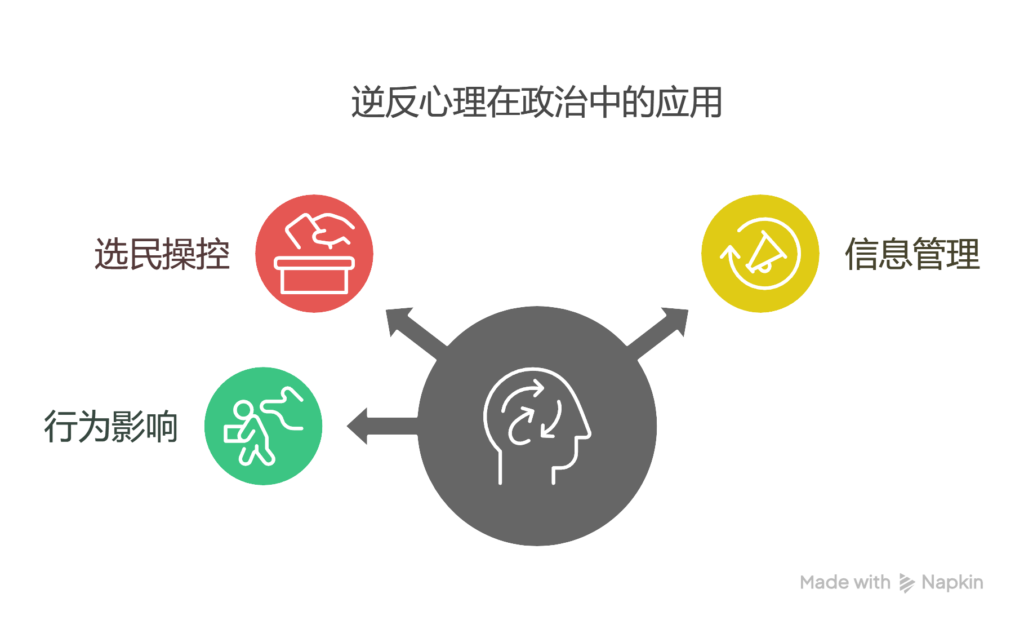

提供选择与自由

政治家通过提供多样化的选择,表面上看似给予选民更多的自由,但实际上是通过选择的设定来引导选民做出特定的决策。例如,在竞选中,政治家可以提出多个选项,但其中一个选项明显更符合其自身利益或政策倾向。当选民在多个选项中选择时,逆反心理会促使他们更倾向于选择自己真正想要的,而不是被强迫接受的选项。

强调自由与权利

通过强调选民的自由与权利,政治家能够激发选民的逆反心理,促使他们反对对自由的任何潜在限制。例如,某候选人在竞选演讲中频繁使用“我们必须保护你的自由”、“不要让政府侵犯你的权利”等措辞,能够让选民感受到自由受到威胁,从而更加坚定地支持其反对派政策。

制造紧迫感与威胁

政治家常通过制造紧迫感和威胁,强调如果不支持其政策,选民将失去某些重要的自由或利益。这种策略能够触发选民的逆反心理,促使他们采取行动支持候选人。例如,某候选人可能声称,如果不选他,国家将面临严重的经济衰退或安全危机,从而激发选民的恐惧和反抗心理,增加支持他的可能性。

利用群体认同与社会压力

通过强调群体认同和社会压力,政治家能够利用选民的逆反心理,促使他们在群体压力下做出特定的决策。例如,某候选人可以宣传“大多数人都支持我们的政策,你也应该支持”,让选民感受到如果不支持,将会被视为反对大多数人的选择。这种策略能够激发选民的逆反心理,使他们在群体压力下更倾向于支持候选人的立场。

现实案例

在2016年美国总统选举中,唐纳德·特朗普(Donald Trump)成功利用逆反心理策略,赢得了大量选民的支持。这一策略的成功不仅体现在选举结果上,更深刻地影响了美国政治格局和选民行为。特朗普通过一系列精心设计的竞选活动,巧妙地激发了选民的逆反心理,促使他们反抗现有的政治建制,转而支持他的非传统竞选方式和政策主张。

打破建制派的形象塑造

特朗普在竞选初期,就明确定位自己为“局外人”与“打破华盛顿僵局”的候选人。他频繁使用“反建制派”(Anti-Establishment)的标签,强调自己不属于传统的政治精英阶层。这一策略深深植根于逆反心理,因为许多选民对现有的政治体系感到失望和不满,认为政治家们缺乏诚意和效率。通过自我定位为变革者,特朗普激发了选民对现状的不满和对改变的渴望,促使他们支持一个看似能够带来新气象的候选人。

制造紧迫感与威胁感

特朗普在竞选过程中,善于制造紧迫感和威胁感,强调如果不支持他的政策,美国将面临经济和安全上的严重问题。他通过频繁提及“边境墙”、“反恐战争”、“经济复苏”等话题,向选民传达一种紧迫感,仿佛只有通过支持他 才能避免国家陷入更大的危机。这种策略利用了逆反心理,迫使选民在面对威胁时采取行动,支持他所提出的解决方案。

例如,特朗普多次强调非法移民对美国社会和经济的威胁,承诺修建边境墙以遏制非法移民的涌入。这种强硬的立场让部分选民感到安全感受到了威胁,进而产生了对现有移民政策的不满和反抗心理,转而支持特朗普的政策主张。

强调“美国优先”政策

“美国优先”(America First)成为特朗普竞选期间的核心口号之一。他强调将美国的利益置于国际事务的首位,反对多边主义和全球化带来的负面影响。这一政策主张迎合了一部分选民对全球化带来工作机会流失、制造业衰退的不满,激发了他们对现有国际政策的不信任和反抗心理。

通过“美国优先”,特朗普传达出一种强烈的国家主义情感,让选民感受到如果不支持他的政策,美国将会在国际舞台上失去竞争力,经济和安全将面临严重威胁。这种情感诉求有效地激发了选民的逆反心理,促使他们选择一个看似能够保护国家利益和恢复美国辉煌的候选人。

利用媒体与社交平台的逆反效应

特朗普充分利用传统媒体和社交媒体的平台,直接与选民互动,绕过传统的媒体过滤机制。他在Twitter等社交平台上频繁发声,表达自己的观点和情绪,制造话题和争议。这种直接沟通的方式不仅增加了他的曝光率,也让选民感受到他与众不同的个性和诚恳。

通过在社交媒体上制造争议,特朗普激发了选民的逆反心理,让他们在面对传统媒体报道时产生质疑和反感,转而支持一个敢于直言不讳、敢于挑战传统媒体的候选人。这种策略有效地削弱了传统媒体对选民的影响力,增强了他在选民心中的独特地位。

简单直接的语言与情感共鸣

特朗普的竞选语言简洁明了,充满情感共鸣,容易引起选民的共鸣。他常用简单的词汇和重复性的口号,使选民能够轻松记住和理解他的主张。例如,“让美国再次伟大”(Make America Great Again)这一口号,不仅简洁有力,还唤起了选民对过去繁荣时期的怀念和对未来美好生活的向往。

这种简单直接的语言风格,减少了选民在理解复杂政策时的认知负担,增强了选民对他信息的接受度和记忆度。同时,这种情感共鸣使选民感受到一种归属感和认同感,促使他们在逆反心理的驱动下,选择支持特朗普,以实现心中的美好愿景。

制造“敌人”形象

特朗普竞选期间,常常通过塑造“敌人”形象来激发选民的逆反心理。他将对手描绘成“华盛顿的腐败建制派”、“外来势力的操控者”等,强调他们对美国的不利影响。通过明确划分“我们”和“他们”的界限,特朗普让选民感受到需要团结一致,共同抵抗“敌人”的压力。

这种策略利用了逆反心理,使选民在面对“敌人”时,产生一种共同的敌对情绪,增强了对特朗普的支持。选民出于对“敌人”的反感和对自我立场的维护,倾向于选择一个能够与“敌人”对抗、维护自身利益的候选人。

强调个人魅力与领导力

特朗普通过强调自己的个人魅力和领导力,塑造出一个坚强、有决断力的领导者形象。他常在公开场合展示自信和果断,给选民传达出一种他能够有效解决问题、带领国家走向繁荣的信念。这种形象让选民感受到一种被保护和引导的安全感,激发了他们对他的信任和支持。

在面对逆反心理时,选民更倾向于选择一个能够代表他们利益、解决他们担忧的强有力领导者。特朗普通过展示自己的领导力和决断力,满足了选民对安全感和稳定性的需求,进一步巩固了他的支持基础。

逆反心理的运用也伴随着诸多伦理问题和潜在风险。过度利用逆反心理可能导致选民的情绪被操控,违背了民主选举中选民自主决策的原则;同时,这种策略可能加剧社会的分裂和对立,破坏社会的和谐与稳定。因此,政治家在运用逆反心理策略时,必须在有效影响选民行为与维护民主公正之间找到平衡,确保其策略的使用符合伦理标准,维护选民的自主权和社会的整体利益。